11月26日,为期两天的“第十九届中国跨文化研究年会”在广西桂林落下帷幕。新葡的京集团8814外语学院12位专任教师在校领导、院领导的大力支持下,远赴山水之城桂林参加了此次跨文化研究盛会。

(图为新葡的京集团8814外语学院12名赴会教师合影)

此次年会以“跨文化外语教育:国际经验与本土创新”为主题,吸引了来自全国各地的跨文化研究学者、外语教育专家及教育行业从业者共襄盛会。会议聚焦于跨文化外语教育领域的新理念、新趋势和实践经验,旨在推动国际交流与本土创新,为我国跨文化研究和外语教育的发展贡献力量。在为期两天的会议中,与会者就跨文化外语教育的国际经验、本土创新以及翻译和文化交流等议题进行了深入的探讨和交流。

(图为第十九届中国跨文化研究年会所有与会嘉宾的合影)

开幕式上,主办单位代表广西师范大学党委副书记莫珂致辞发言。莫教授在致辞中指出,本届年会旨在为国内外跨文化研究学者提供一个交流互鉴的平台,推动跨文化外语教育理论与实践的创新发展;同时,莫教授也在致辞中强调了跨文化研究在当今时代的重要性,并表示广西师范大学将全力支持跨文化研究年会的发展。

会议期间,共有4位国内外知名教授围绕会议主题作了主旨发言。首先,跨文化交流研究委员会会长、北京外国语大学副校长孙有中教授关于国内外跨文化交流的重要思想做了主题为“外语教育中的中外文化关系”的主旨发言。孙教授在会上提出了新时代外语教育面临的困境及跨文化外语教学CREED(Critiquing, Reflecting, Exploring, Empathizing,Doing)原则。他指出中国的跨文化教育应该以跨文化交际和文明互鉴为导向,开设一些国别区域研究系列课程、全球问题研究、对象国社会与文化、中西方文化概论等课程帮助学生更好的理解当代中国、理解世界。

(图为孙有中教授的主旨发言)

其次,美国加州大学伯克利分校荣休教授Claire Kramsch发表了主题为Symbolic Competence in Intercultural Language Education的线上主旨发言。Kramsch教授提出了文化象征力(symbolic competence)这一概念,并通过自己2021年发表的一篇论文简述了symbolic power of language的重要性。她指出外语教育工作者应减少记背词汇语法方面的讲解,多培养学生了解课程定位的意识,通过外语引导学生去理解和思考周边的世界,探索在跨文化交流中如何做到既尊重他人,又保持自我。

(图为Claire Kramsch教授的主旨发言)

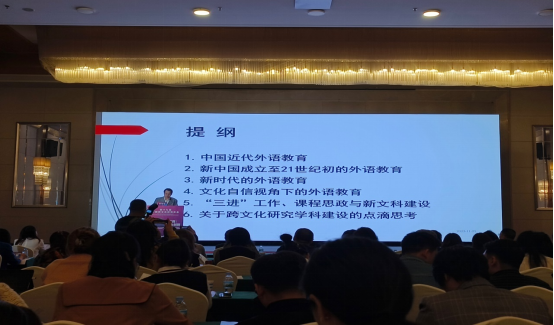

随后,西南大学外国语学院院长文旭教授发表了主题为“外语教育中的跨文化认知能力培养”的主旨发言。文教授提出跨文化认知能力主要包括文化敏感性(Cultural sensitivity)和文化批判性思维,外语教师在培养学生文化敏感性方面,应着重增强学生的跨文化共情(Cross-cultural Empathy)和交互主观性(Intersubjectivity);对于文化批判思维的培养,可通过分析文化见解形成的社会因素和反思自身文化态度以从更宏观的角度理解文化差异和减少文化局限性。

(图为文旭教授的主旨发言)

最后,中国人民大学“杰出学者”特聘教授、国务院学科评议组成员郭英剑教授的主旨发言辞简意赅、见解独到且妙语连珠,引得在场参会者的频频掌声。郭教授通过自身的亲身经历,分享了在不同研究背景下进行研究和交流的经验,强调了尊重和包容不同文化的重要性,以及在跨文化交流中如何保持自己的文化身份和价值观。郭教授在发言中,简要回顾并总结了外语学科以及外语专业在跨文化教育与国际化创新人才培养的历史经验,着重探讨了外语专业在未来如何加强跨文化教育以培养国际化创新人才,如何站在当下讲好中国故事,传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象,强调外语专业在当代中国的文化传播与国际传播中所应发挥的重要作用。

(图为郭英剑教授的主旨发言)

除了知名专家教授的主旨发言,本届年会还设置了多个分论坛,论坛主题涵盖了跨文化外语教育的课程设置、教学方法和教材编写等方面,与会者可以选择自己感兴趣的研究领域,通过深入交流和探讨,共同推动跨文化外语教育的理论与实践发展。讨论会场地的气氛非常热烈,新葡的京集团8814外语学院的12位教师分别根据自己的研究兴趣参与了不同的专题研讨会,在会上提出了许多有建设性的意见和建议。

通过参加此次跨文化研究年会,新葡的京集团8814外语学院的12位专任教师不仅获取到跨文化交流领域的最新研究成果和前沿知识、拓宽了学术视野、提升了研究水平,还结识了许多志同道合的朋友、拓展了职业机会、增强了文化自信,为他们的学术生涯增添了宝贵的财富。